“中国砚都”肇庆市位于广东省中西部,处于沿海和内陆的结合部,离广州100公里,面积1.5万平方公里,人口390万人。肇庆古称端州,端砚,因产于端州而得名。汉武帝元鼎六年(公元前111年) 始立高要县治,至隋开皇九年(公元589年)改设端州,辖高要等九县,宋绍圣二年,赵佶受封于端州为端王,元符三年赵佶继承皇位称徽宗,重和元年宋徽宗御书“肇庆府”赐守臣,自此端州更名为肇庆,取“开始带来吉祥喜庆”之意。肇庆是岭南文化发祥地,也是中原文化与岭南文化、西方文化与中华传统文明交汇最早的地区之一,历史悠久,文化底蕴深厚。肇庆是国家级历史文化名城和全国首批国家优秀旅游城市,中国唯一的“砚都”。

(一) 端砚与众不同的品质特色及艺术价值。

奇特的石质与石品花纹。端砚之所以名列我国众砚之首,成为我国砚文化的代表,首先是由于其石质明显优于其他砚石。端砚石石质细腻、温润、致密、坚实,“叩之不响、磨之无声、刚而不脆、柔而不滑、贮水不耗、发墨利笔”,“久用锋芒不退”,石色以紫端为主,还有绿端、白端。唐代诗人李贺“踏天磨刀割紫云”赞美端砚石石质优美的诗句。

端砚石虽然总体是紫色,但由于众多的石品花纹,所以色泽不是单一的紫色,而是丰富多彩,很有层次,只要巧为利用,就能产生很好的艺术效果。其次是具有天然生成的绚丽多姿的独特的石品花纹,这也是端砚之所以优于其他砚石的主要特点。

人们评价端砚的使用、鉴赏、珍藏及经济价值,除了察看石质外,还着重看端砚石各式各样的石品花纹。端砚的石品花纹,主要有鱼脑冻、蕉叶白、天青、青花、冰纹冻、金银线、火捺、猪肝冻等。更为罕见的是天然生长在砚石的有如鸟兽眼的石眼,呈翠绿色或淡黄、米黄、粉绿等颜色,自然美妙,质地高洁,细腻晶莹,令文人墨客赞叹不已。

经过一千多年的实践证明,端砚作为众砚之首是名符其实的。

端砚石是不可多得的稀有矿种,加上产自山区,运输不便、采石坑洞窄小,坑内暗黑,气流浑浊,随时有塌方崩石的危险,开采困难,故苏东坡有此描述:“千夫挽绠,百夫运斤,篝火下缒,乃得斯珍。”弥足珍贵。

端砚坑口众多,从唐朝至今开采了近百个坑洞,至今仍在开采的有老坑、麻子坑、坑仔岩、宋坑、梅花坑、宣德岩、 罗蕉、绿端以及斧柯东诸坑等,尤以老坑、麻子坑、坑仔岩最为名贵。

精湛的工艺和极高的艺术价值。肇庆深厚的文化底蕴为端砚制作提供了坚实的基础。端砚的创作立意深刻,题材广泛,工艺精湛,构图新颖,造型美观,综合了雕塑、书法、文学、历史、美学于一体,不仅具有实用价值,而且具有很高的艺术价值和收藏价值,随着时代的变迁,经过一代代制砚艺师的继承与创新,端砚逐步从实用性向艺术性、欣赏性、收藏性的转移,并使端砚艺术达到较高成就。

端砚的制作具有题材广泛(瑞兽灵禽、虫鱼介壳、日月星辰、云霞雾霭、奇山秀水、花卉人物等),造型优美(有圆、椭圆、方、平面、立体、物种原型、局部型、特征型等),文化色彩厚重(在砚体上镌刻文字、包括铭、题记、诗、文、赋、颂等文学体裁),工艺精湛(有高低浮雕、浅刻、剔、铲、磨等工艺,精雕细刻,线条流畅,栩栩如生)等特点,更为突出的是在其制作中因材施艺,匠心独具,巧用石色,充分利用砚石自然美,融自然艺术与人工形制于一体,极大地提高端砚的艺术品位,使端砚成为砚中极品。一方小小的端砚,往往就是集雕刻、绘画、诗词、书法、篆刻等艺术于一体的艺术品。

奇特的石质、精湛的工艺、丰富的文化内涵,使端砚成为中国工艺百花园中的奇葩,为人们所钟爱。

(二) 端砚丰厚的文化积淀

由端砚生发的端砚文化是中华民族优秀文化遗产的组成部分。在端砚文化宝库里,不但具有有关端砚的历代著述、诗词、砚铭,还有许多与端砚有关的传说、故事、对联、谜语、书画等。

端砚艺术历经1300多年而不衰,既是因其凝聚了千百年来我国劳动人民智慧,同时也与我国历代知识分子赋予端砚以丰富的文化内涵分不开,端砚与历史名人结下不解之缘,历代文人雅士都把端砚视为珍宝。

唐代大书法家褚遂良得到唐太宗赐给端溪石渠砚,引以为耀;名相狄仁杰把武则天赐的“日月合璧,五星联珠”端砚视为稀世之宝,并在砚台上镌刻铭文表白忠君爱国和坚贞的心迹;宋代名臣包拯在端州任职三年,铁面无私,公正廉明,离任时“不持一砚归”成为端州人民至今传颂的佳话;抗金名将岳飞,在端砚亲笔铭文:“持坚守白,不磷不缁”八个行草大字,以此表明抗金卫国、还我河山的意志和绝不与投降派同流合污的决心。

端砚自问世以来,不少人从事对端砚专门研究。历代帝王(如唐武则天、宋徽宗、清乾隆帝等)、名人(柳公权、李贺、褚遂良、刘禹锡,李白、杜甫、米芾、欧阳修、苏轼、岳飞、文天祥、赵孟頫、唐寅、祝允明、纪晓岚、张之洞等)写下了不少赞美端砚的诗词歌赋等不朽著作,以及砚铭与题跋,如苏东坡的《端砚铭》、纪晓岚的《阅微草堂》砚铭砚诗。此外许多文人学士对端砚的产生、发展、变化以及石质石品、制作、藏用均有详尽的记述和考证评论,如吴兰修的《端溪砚史》,黄钦阿的《端溪砚史汇参》等。

(三)端砚在促进文化交流传播与社会文明进步以及对外交往中发挥着独特的作用。

端砚、宣纸、湖笔、徽墨被称为“文房四宝”,是促进我国古代文化传播、交流和发展的重要工具。砚,在文房四宝中最为名贵,有文房四宝以砚为首之说,而中国四大名砚中又以端砚为最优。1300多年来,端砚在中国古代文化中发挥了重要的作用,有着特殊作用和重要的位置。

端砚石色泽绚丽多姿,石质奇特,细腻、温润,坚实又柔性,轻握砚堂立即出现滋润的水气,有发墨不损毫的特点,清代陈恭尹曾评述“(其他砚)粗而生墨,细则拒墨,水岩(端砚精品)则不然……,着水研墨,则油油然若与墨相恋不舍。”磨出来的墨,生光发艳,随笔旋转,停墨不干,墨着笔端即起,并香气袭人。世传用端砚磨出来的墨(与徽墨配合得特别好),能养笔毫不损,能让宣纸凸现墨之五色,能令所作书画多年不变色、不易朽蠹,因此,端砚历来为我国知识分子所钟爱,成为我国历代记录史实、文学、艺术、书法、绘画等不可缺少的重要书写工具,具有很高的实用功能,可以说,中国优秀传统文化与端砚密不可分,就是在科技高度发达、书写工具不断变更的今天,仍有实用价值。

以砚为媒,以砚会友。由于端砚兼具实用价值、艺术价值和收藏价值,在今天端砚成了我国与世界人民交往的桥梁之一,是文化交流的使者。端砚远销日本、韩国、东南亚及港、澳、台地区,为传播中华民族文化艺术、增进我国与外国的相互了解和友谊起着极其积极的作用。

邓小平、邓颖超等党和国家领导人出访时,都曾把端砚作为高级礼品赠送国际友人。1997年香港回归,肇庆市端砚工艺大师们精心设计、制作了“七星迎珠砚”作为我市高级礼品赠送给香港特区政府。2003年在广州召开的广东经济发展国际咨询会上,广东省省长黄华华把端砚“南粤花开砚”赠送给21位洋顾问。日本友人西本则雄先生多次访问肇庆,对端砚情有独钟,2001年病逝,其子按照父亲的遗嘱,将其骨灰撒在端砚的故乡——肇庆,实现了老人家眷恋端砚、与端砚为伴的遗愿。

随着对外交流的放开,端砚艺术家以砚会友,走出国门,传播端砚文化,传播我国传统文化。肇庆市的中国工艺美术大师黎铿、端砚理论家刘演良等多次应邀在日本、新加坡、马来西亚及台湾地区举办端砚作品展和学术讲座,扩大端砚的影响,让许多外国友人通过端砚了解中国,认识肇庆。

(四)、端砚发展不断壮大,人才辈出。

端砚生产始于唐代,宋代是端砚发展的一个高峰,清光绪以后,由于端砚名坑(洞)先后因坑道闭塞或塌方而封坑停采,端砚生产陷于停顿。

解放后,党和政府十分关心端砚的生产,使古老的端砚文化重现光辉,端砚生产得以恢复和发展。建国初至50年代末,是端砚生产的恢复期,年产端砚只有几百方。改革开放,端砚业又迎来了一个新的发展时期。由于改善经营方式,走产业化之路。经过几十年的努力,端砚生产得到空前发展。从1959年恢复端砚生产时的几家砚厂,发展到现在已有端砚厂家和作坊近300家,从事取石、选料、设计、雕刻、打磨、配盒、销售等相关人员近万人,年产量10万方以上,最多达30万方以上,形成了端砚生产和销售市场,产品远销日本、南韩、东南亚等国和港、澳、台地区,年产值过亿元,端砚无论是产销量、出口量都名列全国同行业首位。目前,我市正在兴建中国端砚文化村,使之成为集端砚的设计、生产、鉴赏、展览、销售以及旅游于一体的多功能的砚文化中心。端砚的生产正从手工作坊向产业化、规模化、集约化发展。

端砚业的发展史中,产生了一代又一代的工艺大师。端砚的能工巧匠在长期制砚劳作中,吸收传统工艺技术、融入自己的艺术特点和风格,形成了独树一帜的集书法、绘画、雕塑、篆刻、美学、文学于一体的端砚艺术。李贺写下“端州石工巧如神”,称赞他们工艺高超、出神入化。

端砚自唐代以来,名家辈出,唐有名家马其祥、马二,宋有梁亦南、黄士柏,明有罗发、罗澄谦,清有黄线浦、罗赞、罗宝、顾二娘,民国有郭三桥、陈端友等。解放后,在党和政府的关怀下,端砚事业不断发展,端砚艺术家更是群星璀璨,有郭氏师弟,罗坤培、罗星培兄弟,罗耀、蔡全安、蔡剂、蔡九等老一辈端砚艺人等。改革开放以来,更是人才辈出,名家阵容鼎盛。先后涌现出一批端砚艺术家和理论家,黎铿、刘演良、梁弘健、凌井生、张庆明、陈伟刚、梁子锋、陈洪新是其中的佼佼者。

黎铿是肇庆市第一位“中国工艺美术大师”,获国务院颁发“有突出贡献的专家”。他以清新隽永的刻刀,开创了端砚雕饰画图的全新境界,他创作的“星湖春晓砚”获国家轻工部颁发的科技一等奖,“七星岩古今石刻”大砚,获第11届中国工艺美术百花一等奖,他为庆祝建国五十周年而创作的“中华九龙宝砚”现被人民大会堂珍藏。

中国文房四宝顾问、著名端砚学者刘演良在几十年的实践中,继承端砚艺术传统,不断创新,注重融汇古人诗意,创作出不少独具特色的山水精品砚,他结合自己几十年的体会,著有《端砚的鉴别和欣赏》、《端溪砚》、《端砚全书》等八部专著,是端砚鉴定专家和高级工艺美术师。

梁弘健是一位造诣颇深的画家兼端砚艺术家,他将中国传统的绘画艺术和西洋美术表现手法,融入到了端砚艺术创作中,使端砚的艺术价值大大提升,形成了别具一格的艺术流派。

凌井生是高级工程师,他从事端砚石研究二十多年,著有《中国端砚——石质与鉴赏》。

如今的端砚发展已是进入历史上的辉煌时期,政府成立了“端砚业发展指导委员会”,行业成立了“端砚协会”和“端砚鉴定委员会”,开通了“中国端砚网站”,定期举办“中国端砚文化节”等。肇庆正在把“砚都”建设成为中国砚文化研究、旅游基地,中国砚产品的研发生产基地,中国文房四宝产品集散地。端砚这一“国宝”,必将在继承和发展中国传统文化中发挥新的更大作用。

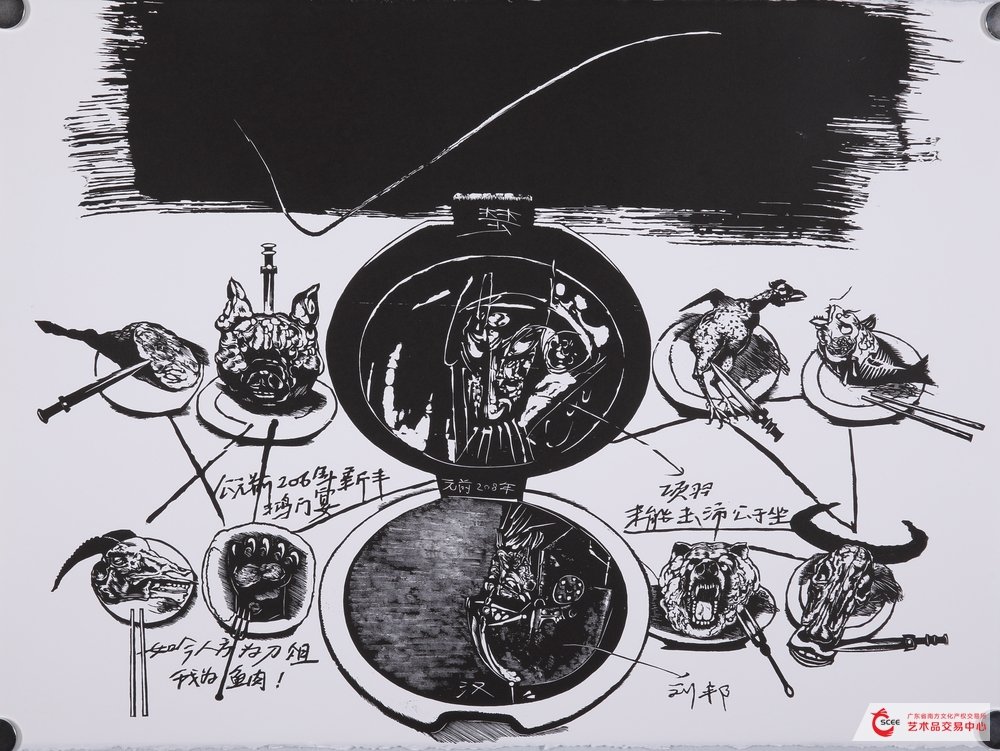

俗话说“乱世黄金,盛世收藏”。首度由刘演良、朱国良、李志强、吴顺明、陈金明、梁宏健、柳新祥、莫伟坤、程文、程柱开、程振良、蔡三洪等12位国家级文房四宝制砚大师联合创作的题材作品《二十四孝端砚》,即将在南方文交所艺术品交易中心上市,成为收藏投资者又一个大品类。

“端砚制作工艺”是广东省国家级非物质文化遗产项目,发源地在广东省肇庆市。史载:端砚创兴于唐初,唐中期已风行全国,与歙砚、洮砚和澄泥砚被称为中国四大名砚,因下墨如风、发墨如油、不耗水、不结冰、不朽、护毫等优点而闻名于世,被称为众砚之首。

肇庆被称为砚都,以出产四大名砚之首的端砚得名,又因临近出产砚石的端溪又名端州。只有使用端州石材制作的砚台才可称为“端砚”。材料的稀缺性赋予端砚独特的收藏价值。由于每件端砚原石都需要历经约4亿年演变才得以成形,属于不可再生资源,而经过1300多年开采,资源已近枯竭。为保护资源,肇庆市已全面停止对其进行开采。自此端砚进入“纯库存加工”时代。

端砚的制作过程十分复杂,主要有采石、选料制璞、设计、雕刻、配盒、打磨、上蜡等工序。端溪石大多不抗震,所以一直以来端砚生产的各个环节均为手工制作。在一千三百多年的发展历史中,端砚艺人不断总结经验,因地制宜,形成了一整套科学、严谨的制作工艺。

此批藏品《二十四孝端砚》限量500套,每套24方,共12000方。它选取元代郭居敬编录,由历代二十四个孝子从不同角度、不同环境、不同遭遇行孝的故事作为创作主题,以画入砚。藏品由刘演良、朱国良、李志强、吴顺明、陈金明、梁弘健、柳新祥、莫伟坤、程文、程柱开、程振良、蔡三洪等12位国家级文房四宝制砚大师亲自设计并组织制作,每方砚台均刻有大师本人亲笔署名、并出具亲笔签名的收藏证书与国家权威鉴定证书,保证了收藏的价值。

新闻链接:广东省端砚协会在广州正式成立

12月5日,广东省端砚协会在广州正式成立,并在广州南方文化产权交易所举行第一次会员大会,肇庆市端砚协会会长王建华当选为广东省端砚协会第一届理事会会长,刘锡亮当选为常务副会长。

据介绍,广东省端砚协会由广东省民政厅批准成立,是省内从事端砚生产、研究、销售、收藏等单位和个人自愿组成的专业性非盈利性社会团体,以弘扬中华传统文化、推动端砚文化产业发展、培养端砚人才、开拓端砚市场、提升端砚文化价值、扩大端砚社会影响力、擦亮广东省文化名片为宗旨。其业务范围包括端砚文化理论研究、经营、收藏鉴赏、技能培训、开展研讨会、讲座、沙龙、展览展销活动、端砚鉴定等。

常务副会长刘锡亮告诉记者,广东省端砚协会会址设于肇庆市中国砚村,并将在深圳设立办事处。

关注南方艺术品中心官方微信

通过手机随时掌握最新行情动态