搜索

标题摘要内容

您当前的位置:

周思聪:“大成若缺”的艺术与人生

-

|

- 南方艺术品中心

|

- 2015-10-07

|

740 次浏览

|

分享到:

所以要理解周思聪的作品,就需要了解她的经历,包括她精神上的一些痛苦。

读懂周思聪的绘画,先要读懂她的人生轨迹和创作理念。王明明,北京画院院长,亦是周思聪的学生。在评价周思聪时他是这样说的:“周老师是一个非常特殊的人,对她的研究越深入,她的特殊性就越明显。首先,二十世纪的女画家中,我觉得她是非常杰出的。她的创作经历了几个重要时期,而每个时期的转换都跟她个人的经历有着巨大的关系。她的特殊就体现在她的个人情感和对艺术的特别追求上。她是一个用艺术去燃烧生命的人,而这样的人很少。大部分做不到,虽然看起来很投入,可是远达不到一种对精神和对身体的燃烧程度。所以要理解周思聪的作品,就需要了解她的经历,包括她精神上的一些痛苦。”

周思聪在中国艺术史的女性艺术家中,也许还找不到堪与比肩者。她1939年1月11日出生于河北省宁河县芦台镇。初中时偶然见到刊物上德国画家凯绥•珂勒惠支的画作深受震撼,人们从她后期创作的《矿工图》也可以看到珂勒惠支的影子。17岁即进入央美附中学习,20岁入读中央美术学院国画系,曾师从李可染、蒋兆和、叶浅予等诸多名家,并走上了职业绘画的道路。然而在她最好的年华却遭遇“文革”之不幸,改革开放后又被病痛折磨了十几年,仍能成为中国画艺术的杰出代表不能不说是个奇迹。许多熟悉周思聪的人,或是研究她的学者都会发现——她是一个非常敏感且矛盾的艺术家。身处世事复杂的政治文化背景下,致使周思聪不能随心所欲地进行创作。“周思聪是一个话不多但感情及其丰富的人,所以她怀有交流的需求。而恰巧她的丈夫却是性格木讷、粗线粗放,加上家中上有婆媳不和、下有子女抚养的重负,致其情感多不得宣泄。”王明明也有同感,周思聪给密友马文蔚写的书信曾一吐心声:“生活是多么奇特又捉弄人。人们真是可笑,活在世间忙忙碌碌,凭着小聪明,得名又丧格,自我感觉那么好。还有人愿为其牺牲,而又有人怀着大智大勇进了棺材,于是另一些人假惺惺哀悼之后,又兴致勃勃去干害人的勾当去了。怀着鬼胎,又彼此文明地招呼着。只有孩子做不出,可他们将会长大。……我自己也弄不懂,有时觉得周围的一切都美好,有时又觉得那么糟,好像四季的轮回。我的心境反复无常,有时觉得一切都无所谓,有时又是那么在乎。”这些袒陈可以说是“原生态”的表白,毫无遮掩,它不同于一些学习会上的发言和一些表态的套话,正透露出表达者灵魂深处真实的矛盾。在此心态下,周思聪一生的艺术创作都充满矛盾,作品多反映人生悲情和无奈面观。这种创作风格在其后期的作品中体现的尤为明显,在上世纪90年代,周思聪去彝族写生,“大凉山之行,她感到彝族妇女的质朴,彝家人生活的单纯。她从大凉山归来的第一幅重要作品,刻画了两个在背柴途中歇息的彝族妇女,题为《日出而作,日入而息》。这正是她的感受和想像——没有争斗和混乱,只有“日出而作,日入而息”的简朴生活。周思聪是把自己的感情投射到她所看到的彝族女子,她们贫穷,勤劳,淡然、朴素。画她们的笔线和色调也是恬淡抒情的。从《矿工图》人物的激厉、悲愤、转而为这样简淡而美的彝族女子系列,表达出画家历经‘文革’苦难后,对另一种生活的渴求和想像。作品的风格与画家内在世界和谐是不同于《矿工图》的艺术境界。”郎绍君说。

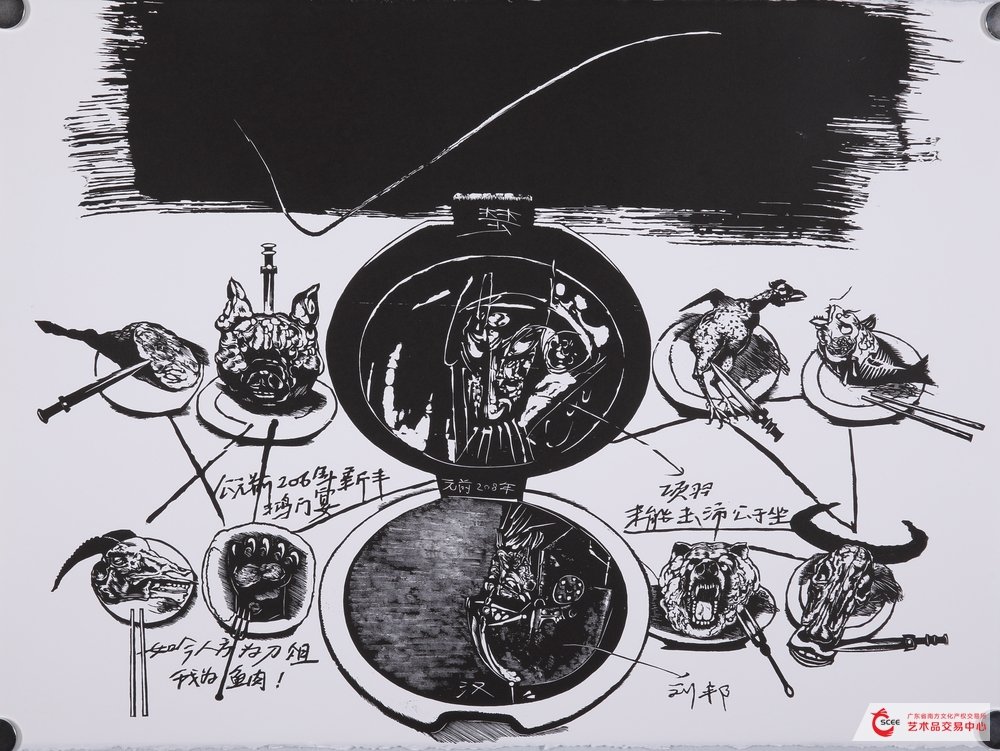

《矿工图》以表现主义方法展现了崇高悲壮之美。然而在这部成型力作之前,周思聪长期创作承袭徐蒋体系写实主义。吴洪亮说:“‘爱平凡的人’一直是周思聪追求表达的内容,当然她也画过很多领袖。但她的人物画在一个主流体系里头也表现得很特殊。那她的作品到底特殊性在哪儿?”吴洪亮列举了核心的作品就是《人民和总理》。他说,很多人提到这张画都会误读作《总理和人民》。这毫不奇怪,在那个年代,所有人的惯性思维都认为领导都是高高在上,处于画面的中央;而群众则在下边围绕着领袖,包括“总理”和“人民”的排序显然前后不能倒置。但是周思聪的《人民和总理》这件作品却把人民放在前边,总理在后面。画面的构图是个倒三角,总理在左上角,人民在中间,而且不稳定。创作表现的是邢台大地震,总理去看望老百姓,结果这件作品拿了当年的大奖。这个不是偶然的,她的骨子里一直是爱平凡的人,同情、怜悯平凡的人。并且她对很多悲情的东西非常敏感。所以她画了很多,包括《总理和清洁工》都抓住了很温馨的瞬间。她很会把握这种逻辑,就在一个主流体系显得与其他人与众不同,融进了独立的思考,创作逻辑与众不同。再比如说《穿新鞋跳新舞》,她会抓住特别感人的细节,这个细节恰恰是有一点就增色很多。谁都会画老农捡个麦穗,但是你会发现这种浪漫的层面是不同的,一个男性和一个女性同样抓一个主题性人物细节的时候她关注的点不同,你会觉得周思聪的点是有色彩的,是有浪漫情怀的,这也是她的个人性格所决定的。”《矿工图》是一组揭露侵略罪恶、呼吁和平、呼吁人道的作品,其描绘的主题便是被压迫、被欺凌者的艰辛与痛苦。据悉最早的构思是卢沉于66年提出,因遭遇文化大革命而搁置,文革后再重新构思。但夫妻二人总觉得“停留在一般的说明性上”而犹豫不前。经历了夫妇深入辽源煤矿体验和写生,期间周思聪访问日本,拜访日本画家丸木位里、赤松俊子夫妇,并被他们画的《原爆图》深深地打动,于是把作品立意为“表现中国人民苦难的历程”这一主题上方正式启动。但夫妇二人刚刚合作完成了《同胞,、汉奸和狗》后,卢沉就病倒了。在承担着精神和家庭双重重压的情况下,周思聪独立完成了《遗孤》(1981),《王道乐土》和《人间地狱》(1982),后因身体等原因,组画终成“一盘没有下完的棋”。

毋庸置疑,《矿工图》系列理应成为周思聪影响最为深远的作品,其风格实现了由写实到表现的转变,在当时的社会历史背景下起到了承上启下的重要作用。吴洪亮认为:“《矿工图》最大的意义在于,从当时一个单纯的服务型的主题创作变成一个个体对于人性、人类悲剧的一次洗礼性的认识。她以个人之力与卢沉先生一块开始进入到这种状态的时候,我认为她是一种个性的和史诗性的创作。这并不是一个被要求的或者是主题性的命题绘画,她是通过自己的经历、通过文革,自觉得有必要做这样的创作。49年以前的《流民图》和改革开放初期的《矿工图》恰恰是中国人二十世纪悲剧认识的两座高峰。” 一部史诗般的巨作,但最终没能完成——“大成若缺”!吴洪亮对《矿工图》是这样评述的。“人类很多伟大的作品恰恰都是未完成的,不论是图拉多,还是舒伯特的未完成交响曲,包括红楼梦,都是未完成的。这种未完成本身残缺的美感本身并不影响其作为一个伟大艺术品的呈现”。 朗绍君分析没有完成的原因,最直接的原因是她1983年生病了,卢沉之前就生病了,其次是家庭压力大。她觉得需要一种慰藉,需要一种相对平静的心态,这就是一个女画家的特点。而《矿工图》既是革命历史题材,又是表达个人情感的题材,之前也从来没有画过这么大、如此多、涉及人物众多的组画。她私下里觉得自己的力度不够,她无法承受表现那么强烈、那么深重的痛苦。

《矿工图》的未能完成之遗憾却种下了寻找更多艺术表现手法的种子,周思聪的艺术探索,从准确记述到人物内心情感的表达。不仅仅对于周思聪本人,对于当时整个人物画体系都起着颠覆性的警醒,至今还影响着年轻画家们追求思想的表达方式。“所以这两位老师(周思聪、卢沉)带出的下一辈学生是非常成功的,他们很开放,给学生留有空间,让他们有自己的表达方式,在二十世纪人物画的创作教学体系里,应该说周卢夫妇做了非常大的贡献。”吴洪亮评价道。

《日出而作日落而息》

周思聪在中国艺术史的女性艺术家中,也许还找不到堪与比肩者。她1939年1月11日出生于河北省宁河县芦台镇。初中时偶然见到刊物上德国画家凯绥•珂勒惠支的画作深受震撼,人们从她后期创作的《矿工图》也可以看到珂勒惠支的影子。17岁即进入央美附中学习,20岁入读中央美术学院国画系,曾师从李可染、蒋兆和、叶浅予等诸多名家,并走上了职业绘画的道路。然而在她最好的年华却遭遇“文革”之不幸,改革开放后又被病痛折磨了十几年,仍能成为中国画艺术的杰出代表不能不说是个奇迹。许多熟悉周思聪的人,或是研究她的学者都会发现——她是一个非常敏感且矛盾的艺术家。身处世事复杂的政治文化背景下,致使周思聪不能随心所欲地进行创作。“周思聪是一个话不多但感情及其丰富的人,所以她怀有交流的需求。而恰巧她的丈夫却是性格木讷、粗线粗放,加上家中上有婆媳不和、下有子女抚养的重负,致其情感多不得宣泄。”王明明也有同感,周思聪给密友马文蔚写的书信曾一吐心声:“生活是多么奇特又捉弄人。人们真是可笑,活在世间忙忙碌碌,凭着小聪明,得名又丧格,自我感觉那么好。还有人愿为其牺牲,而又有人怀着大智大勇进了棺材,于是另一些人假惺惺哀悼之后,又兴致勃勃去干害人的勾当去了。怀着鬼胎,又彼此文明地招呼着。只有孩子做不出,可他们将会长大。……我自己也弄不懂,有时觉得周围的一切都美好,有时又觉得那么糟,好像四季的轮回。我的心境反复无常,有时觉得一切都无所谓,有时又是那么在乎。”这些袒陈可以说是“原生态”的表白,毫无遮掩,它不同于一些学习会上的发言和一些表态的套话,正透露出表达者灵魂深处真实的矛盾。在此心态下,周思聪一生的艺术创作都充满矛盾,作品多反映人生悲情和无奈面观。这种创作风格在其后期的作品中体现的尤为明显,在上世纪90年代,周思聪去彝族写生,“大凉山之行,她感到彝族妇女的质朴,彝家人生活的单纯。她从大凉山归来的第一幅重要作品,刻画了两个在背柴途中歇息的彝族妇女,题为《日出而作,日入而息》。这正是她的感受和想像——没有争斗和混乱,只有“日出而作,日入而息”的简朴生活。周思聪是把自己的感情投射到她所看到的彝族女子,她们贫穷,勤劳,淡然、朴素。画她们的笔线和色调也是恬淡抒情的。从《矿工图》人物的激厉、悲愤、转而为这样简淡而美的彝族女子系列,表达出画家历经‘文革’苦难后,对另一种生活的渴求和想像。作品的风格与画家内在世界和谐是不同于《矿工图》的艺术境界。”郎绍君说。

《矿工图—遗孤》

《矿工图》以表现主义方法展现了崇高悲壮之美。然而在这部成型力作之前,周思聪长期创作承袭徐蒋体系写实主义。吴洪亮说:“‘爱平凡的人’一直是周思聪追求表达的内容,当然她也画过很多领袖。但她的人物画在一个主流体系里头也表现得很特殊。那她的作品到底特殊性在哪儿?”吴洪亮列举了核心的作品就是《人民和总理》。他说,很多人提到这张画都会误读作《总理和人民》。这毫不奇怪,在那个年代,所有人的惯性思维都认为领导都是高高在上,处于画面的中央;而群众则在下边围绕着领袖,包括“总理”和“人民”的排序显然前后不能倒置。但是周思聪的《人民和总理》这件作品却把人民放在前边,总理在后面。画面的构图是个倒三角,总理在左上角,人民在中间,而且不稳定。创作表现的是邢台大地震,总理去看望老百姓,结果这件作品拿了当年的大奖。这个不是偶然的,她的骨子里一直是爱平凡的人,同情、怜悯平凡的人。并且她对很多悲情的东西非常敏感。所以她画了很多,包括《总理和清洁工》都抓住了很温馨的瞬间。她很会把握这种逻辑,就在一个主流体系显得与其他人与众不同,融进了独立的思考,创作逻辑与众不同。再比如说《穿新鞋跳新舞》,她会抓住特别感人的细节,这个细节恰恰是有一点就增色很多。谁都会画老农捡个麦穗,但是你会发现这种浪漫的层面是不同的,一个男性和一个女性同样抓一个主题性人物细节的时候她关注的点不同,你会觉得周思聪的点是有色彩的,是有浪漫情怀的,这也是她的个人性格所决定的。”《矿工图》是一组揭露侵略罪恶、呼吁和平、呼吁人道的作品,其描绘的主题便是被压迫、被欺凌者的艰辛与痛苦。据悉最早的构思是卢沉于66年提出,因遭遇文化大革命而搁置,文革后再重新构思。但夫妻二人总觉得“停留在一般的说明性上”而犹豫不前。经历了夫妇深入辽源煤矿体验和写生,期间周思聪访问日本,拜访日本画家丸木位里、赤松俊子夫妇,并被他们画的《原爆图》深深地打动,于是把作品立意为“表现中国人民苦难的历程”这一主题上方正式启动。但夫妇二人刚刚合作完成了《同胞,、汉奸和狗》后,卢沉就病倒了。在承担着精神和家庭双重重压的情况下,周思聪独立完成了《遗孤》(1981),《王道乐土》和《人间地狱》(1982),后因身体等原因,组画终成“一盘没有下完的棋”。

毋庸置疑,《矿工图》系列理应成为周思聪影响最为深远的作品,其风格实现了由写实到表现的转变,在当时的社会历史背景下起到了承上启下的重要作用。吴洪亮认为:“《矿工图》最大的意义在于,从当时一个单纯的服务型的主题创作变成一个个体对于人性、人类悲剧的一次洗礼性的认识。她以个人之力与卢沉先生一块开始进入到这种状态的时候,我认为她是一种个性的和史诗性的创作。这并不是一个被要求的或者是主题性的命题绘画,她是通过自己的经历、通过文革,自觉得有必要做这样的创作。49年以前的《流民图》和改革开放初期的《矿工图》恰恰是中国人二十世纪悲剧认识的两座高峰。” 一部史诗般的巨作,但最终没能完成——“大成若缺”!吴洪亮对《矿工图》是这样评述的。“人类很多伟大的作品恰恰都是未完成的,不论是图拉多,还是舒伯特的未完成交响曲,包括红楼梦,都是未完成的。这种未完成本身残缺的美感本身并不影响其作为一个伟大艺术品的呈现”。 朗绍君分析没有完成的原因,最直接的原因是她1983年生病了,卢沉之前就生病了,其次是家庭压力大。她觉得需要一种慰藉,需要一种相对平静的心态,这就是一个女画家的特点。而《矿工图》既是革命历史题材,又是表达个人情感的题材,之前也从来没有画过这么大、如此多、涉及人物众多的组画。她私下里觉得自己的力度不够,她无法承受表现那么强烈、那么深重的痛苦。

《矿工图》的未能完成之遗憾却种下了寻找更多艺术表现手法的种子,周思聪的艺术探索,从准确记述到人物内心情感的表达。不仅仅对于周思聪本人,对于当时整个人物画体系都起着颠覆性的警醒,至今还影响着年轻画家们追求思想的表达方式。“所以这两位老师(周思聪、卢沉)带出的下一辈学生是非常成功的,他们很开放,给学生留有空间,让他们有自己的表达方式,在二十世纪人物画的创作教学体系里,应该说周卢夫妇做了非常大的贡献。”吴洪亮评价道。

客服热线:400-8839-400

关注南方艺术品中心官方微信

通过手机随时掌握最新行情动态