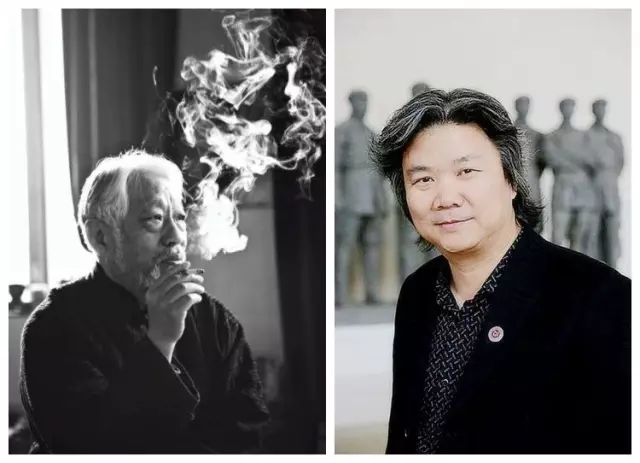

左:栗宪庭,当代著名艺术批评家、艺术理论家,编辑,著名策展人。被西方知名媒体专栏作家称为“中国当代艺术教父”。

右:余润德,国际知名当代艺术家、资深艺术教育家、策展人、国家一级艺术品鉴定师。

时值银杏渐变金色的季节,驱车前往宋庄采访栗宪庭老师,被誉为“中国当代艺术之父”的栗老,年近七旬,沉稳之中可见老到的天真和纯粹。栗老所居之地,安谧纯朴,自是修心养性的艺术宝地。在栗老家的客厅,大家围坐在一起,品茗畅谈,关于越来越被人们关注亦越来越言说不明的当代与艺术等有关诸多问题,进行了一次广泛而深入的交流与对话。

余润德(以下简称余):最近几年,当代艺术备受人们关注,语汇概念的空泛和艺术样式的纷繁复杂不得不引起我们的面对与反思,作为当代艺术批评家,您是如何看待和理解“当代艺术”的?

栗宪庭(以下简称栗):“当代艺术”一词从欧美传过来,在此之前说的都是“现代艺术”,它不是一个具体的概念,有着不确定的外延和内涵,真正被大家广泛使用是在八十年代末九十年代初期。“当代艺术”是约定俗成的,慢慢被大家接受的一个宽泛的概念,中国开始使用这个概念约九十年代初。“当代艺术”有着基本的人文价值体系,十九世纪欧洲文艺复兴以后,创造了一些科学的观念,绘画里的科学观念就是透视学和解剖学,它在两维平面上塑造出一个虚假的三维空间,很真实。焦点透视和解剖学都画得很准确。十八十九世纪出现意大利和法国学院派,这逐渐被大家接受并成为一种教学模式。现代主义走到头。西方有个殖民化的历史,他们通过殖民的历史发现全世界的艺术都没有创造出透视学和解剖学的科学理论来塑造一个三维空间。而后出现现代主义,它强调造型的自由和原创性。有人把三四十年代的“达达”作为“现代艺术”和“当代艺术”的分水岭,“达达”把艺术扩展,除了绘画雕塑外,还将行为艺术等都囊括到艺术的范畴。艺术家不仅仅是原创一种样式,还要面对社会,即艺术家作为一个知识分子对于社会的独特看法,对主流意识形态的警惕和怀疑,“当代艺术”强调知识分子的社会角色,这与现代艺术强调多元和角色不固定大为不同。西方不断在修正现代主义概念,艺术概念也在不断变化,逐渐出现当代艺术。

而中国的艺术与中国的语言文字有很大关系,它不是一个不断“背叛”的历史,直到五四时期,开始否定传统,与传统文化彻底决裂,要求引进西方的现实主义,面对现实。而延安文艺座谈会讲话之后,受前苏联的影响,便很少有真正意义上的艺术,直到七十年代末期,才逐渐有了现代主义。八十年代末到九十年代末,基本把西方的百年艺术史模仿了一遍,在模仿之中有自己的再创造。而我们今天所说的“当代艺术”和西方在现代艺术史基础之上的“当代艺术”不完全一样。中国的“当代艺术”是三足鼎立状态——中国传统文人画、八十年代新文人画、油画。中国的当代艺术是驳杂的,很多艺术之中都有当代艺术因素,需要细心挑选,和西方界定当代艺术不同。

余:的确,在我看来,中国的当代艺术受到西方各种思潮的影响,严重缺失了中国自身当代艺术应有的独立性和创新性。西方现代艺术史中有两大系统:一为保罗•塞尚追求形式美感的形式论系统,建构了现代艺术史,形成现代主义艺术二维平面的构成模式,“为形式而形式”的艺术表达和形式自律原则,最后走到艺术的终结;一为马塞尔•杜尚将一个瓷质小便器起名为《泉》并作为艺术作品参加独立艺术家协会的展览,由此形成一套新的艺术观念和艺术语言,即“一切现成品都能成为艺术”,到了博伊斯提出“人人都能成为艺术家”,建构了前卫艺术史。西方美术史形成了两条非常明确的发展线索和艺术创作原则。而当代艺术的生发是由前卫艺术发展而至的。

现代艺术是关注艺术语言的实验,离现实社会特别是具体到社会问题上是相对较远的;其特征是表现人的主观精神,主张个性张扬与个性解放。而当代艺术最明显的特征就是介入社会,强调批判性,对文化价值进行重组,以直接的方式去影响社会、精神、文化、体制与消费。西方的史学模式和逻辑是非常清晰的,而中国是断层的,缺乏现代主义史学模式的系统构建和逻辑支撑,加上资本、权利和各种力量的无序介入,进入了盲目的所谓后现代解构主义思维和非中心理论的漩涡之中而迷狂。由此产生“中国模式”的当代艺术,在无序的审美价值体系构建之中茫然失措,束手无策。为此,什么是当代,什么是艺术,什么是当代艺术就成为了艺术的几大重要问题,艺术家在当代的语境中对自我身份构建和确立就成为了一种时尚并急迫地加以表达,很多时候我们自身无法驾驭这种失重和游离,导致自我价值支撑丧失,进入一种痛苦的失语状态。

当下,中国艺术界批评家和策展人形成一个新的价值主体,和以前的方式大为不同。过去,以技术和现实主义题材等方面来确定艺术家的水准和价值高低问题。现在,观念艺术成为主体的时候,技术已经不能成为一个主要的评价标准。在这种艺术语境中,作为艺术家,自身已不具有独立的价值控制能力,必须建立与策展人和批评家的合力,才能构成艺术作品价值的成立和意义。这样就必然会出现很多新的问题,产生艺术创作上的焦虑,由此,梳理和解决这些问题就成了当代与艺术创作共同关注的焦点。

我作为一位艺术家,在这样一个非中心化的多元时代,亦无可避免地面临这样的痛苦与焦虑。在技与艺、当代与观念的多维复杂语境中,也一直在廓清思路,由复杂中逃离,建构自我价值模式,试图以艺术家的独立精神和良知的主体在场,这种在场关系又和艺术的直接性和本体性互为,以艺术本体作为自己的价值诉求,并进行观念的介入,融通中国传统文化的人文精神内涵与自我艺术的表达,形成一种价值主体的关联,而这种关联是否会形成一种价值模式的建构,是我所深思慎取的。

栗:“艺术本体”即艺术的本质就是令人怀疑的一种存在,它处于不断变化当中。我们无法确定今天的艺术本体到底是什么。相较之下,我们更应该探讨,今天我们面对的是什么,什么是艺术最重要的东西,它是一个价值体系,包含技术和观念,它是一个系统,不是一个人可以完成的。理论家可以从各个角度去追问,而传统是说不清的,我们今天所站的地方,我们周围的坏境,我们的艺术感官等等,这是艺术最关键的要义。艺术也罢,思想也罢,观念也罢,语言模式也罢,技术也罢,一定要开放,我们背后的参照体系越广泛,我们才能更明了自己所处的位置。

我们的独特性实质上是很难确定的,每个人都是被塑造的,如何从被塑造的“我”中挣脱出来,成为真的“我”,这无疑需要极强的判断力。真实面对自己当下的生存体验和感觉,以及自己的生存环境。你了解得越多,才能越清楚自己应该站在什么位置。艺术归根结蒂,最重要的是还原个人的感觉和个人的知识,包括个人对整个环境的判断力。

余:我始终在不断思考和追问艺术为何,处于一种自我确定当中。而恰恰缘于此,我在自己的创作当中会有不同语言的表达,去做各种尝试,通过自己的不断展开,寻找一种可以确定的可能性。在这个过程当中,有时候会面对是否要被界定以及被某种价值判断给予归类和确定的两难境地,特别是对“当代性”的价值确立,如此便会产生一种身份的焦虑。

栗:当然,“成为自己”并不是一件容易的事情!年轻人标榜“我就是我自己”,事实上,很大程度上都是在模仿别人,已然失去自我的独特性。

余:琐碎的生活中也好,艺术呈现也罢,我们都试图去找到自己,并去做最真实的自己。

栗:挣脱由环境塑造的“假你”、“假我”,去寻找“真你”、“真我”。从被塑造的我中找到真我。这其实是很难做到的事情。

余:而这些在语言表述上是极其简单的,如若想真正在学术上加以肯定,使得自我的价值主体富有存在的意义,并不简单!这需要过程。

栗:我曾经写过一篇短文——《不要问我们在哪里》,以此来回答“我们在哪里”这个问题。我们所有的东西都是塑造的。今天看来,“哪里”早已被各种信息所污染。所谓的时代精神也不过是一种虚假的东西,正如什么是“艺术”,这些都是虚假的问题。黑格尔曾说时代精神就是上帝,这是说不清道不明的。时代精神确实是不可说的,或者说它是不存在的,只有过去很多年以后回头看,让人恍然过去那个时代曾经有过这种氛围!而今天是一个永远活动的状态。大浪淘沙之后,金子才是伟大的,而实际上每一个人的当代都是混沌不清的,我们不能用过去“金子”的标准来衡量今天的浪与沙与金。而我们又要在混沌当中,凭借我们自己的感觉,觉察出今天的“金子”,并于若干年之后再做评论,看谁判断准确,但此时的“金子”已非过去的“金子”。很多人总是居高临下,知道一点历史和伟大的东西,就否定今天,这是不可取的。而我们所说的个性,是被别人认同并可以共享的,这也才是时代的东西,但仍然是要很多年以后才可以确认,时代精神在某种意义上说是“滞后”的,故而不要去设定一个时代精神。换一个角度看,也许这种“混乱”的状态反而是正常的,泥沙俱下,大浪、沙子和金子裹挟在一起,这个就是现实,对此进行批判有时候会显得力不从心,收效甚微,所以坚守自己就好。

余:说得很有道理。我是从事艺术教育的,在教育和文字系统里面,需要一种建构性。在艺术教育和学院体制教育当中,有各个“阵地”,大家构成一种利益共同体,这种主流力量对整个艺术圈来讲,其影响是非常大的。因我个人的角色,需要对此进行较多的关注,而独立画家可以置这些问题于自身之外。在这样的情境下,特别需要真正意义上的评论家进行引导和影响。

栗:的确,你的角色决定你需要对这样的问题进行特别的关注。只是很多时候得因人而异。

余:作为艺术家,我会通过自己的感受以及当下的在场去表达自己。同时,也要通过一些价值系统的梳理,提供一种可能的参考依据,对艺术评论等方面加以正确的引导。

栗:当然,另一方面,我们也要警惕一些艰深晦涩不知所云的评论。

余:当今艺术观念与审美引导这一问题,确实值得关注和重视。在传统的艺术关系中,艺术家是靠画来表达的,而当下的艺术创作已逐渐背离了艺术创作原则,进入到了一种“投机性”的创作话语关系当中,艺术的“说”比画更为重要,很多艺术家错误地认为艺术语言和技术能力已经不重要了,简单地误读了“一切现成品都能成为艺术和人人都能成为艺术家”这样的话语,将艺术直接变成一种话语投机,进行功利化的创作模式构建,并与市场合谋,实现其背后的利益目的和资本动机。艺术家一旦进入这样的认知与场域里面,对艺术本身及其艺术家个人都是极其“危险”的。真正优秀的艺术家是不应该进入到这种错误逻辑当中,一定要高度而清晰地认识和自省。就我个人而言,画画是一件简单纯粹的事情,我愿意为之。否则会产生一种身份焦虑。艺术家关键是如何把画画好的问题,别人怎么评价不必太在乎,坦然平和地去面对就好。

栗:艺术家保持简单朴实的初衷何其珍贵,同样,我们很难有时也是没必要把我们自己的思想强加给别人。

余:栗老在艺术乃至整个社会和文化等方面都有着思考和终极关怀,对当下一些迫切的东西是十分关心的。

栗:在学术方面加以引导,你做这方面的工作,是值得的。

余:从艺术史来看,当代西方艺术从更多元方面扩展了艺术的可能性。在您看来,它对艺术史延续的价值何在?在中国未来当代艺术建构的模式和方向上,会产生怎样的影响?中国未来的当代艺术应该如何去梳理和发展?

栗:西方的很多艺术模式,在中国,都是可以找到的。做判断的时候,最重要的还是创造性和独特性。比如“达达”,梳理一遍之后,把每个人的作品放进去,很快就能发现其中谁是独特性的存在。借鉴西方是肯定的,没有哪一种文化是独立成长起来的。西方现代艺术同样受到其他艺术的影响。我们的借鉴不等同于拷贝,要具体问题具体分析。

余:现在,在北京798这样的艺术坏境当中,因其界定为“当代艺术”,很多人会去那里观看,不同人观看后得出的感受和结论是不一样的。对于目前,当代艺术由生态模式转为商业模式的现状,您是如何看待的?未来798对于社会大众的审美会产生怎样的影响?

栗:798里面什么都有,好坏不能用简单的一句或几句话来概括。严格来说,它是一个艺术区的模式,艺术家聚集于此。六十年代以后,美国城市化进程当中会空出很多工厂,艺术家就会占住这些工厂。这种模式便成为全世界都接受的模式,它也是一种生活方式。这可以说是一种城市的转型,工业迁出以后,废工厂慢慢变成画廊、艺术家工作室、设计室、音乐家工作室等,各种各样的文化人聚集在这里。由此便产生一种新的生产结构,城市在此转型,不再是工业化的城市,这对世界的发展提供了一个非常好的样板。把文化产业看成一种新兴的产业,因为它不会污染环境。中国所谓的文化产业,无形当中却成为一种地产。而798至少让人觉得这些艺术是与众不同的,起码给人一种视觉上的惊艳之感。此时,798成为连接大众的桥梁,懂与不懂,已经不是那么重要。

余:798以当代艺术区为名出现在公众的视野,无形中会给人它是当代艺术代言的某种确定感,让人们觉得那里就是当代艺术。

栗:当代艺术本是多元的,798对于大众的审美趣味会起一定的作用,但从艺术和学术的角度,它是无法代言当代艺术的。另一方面,受众也不会简单地得出某种结论。

余:大家的体验和观看方式不同,一千个读者会有一千个哈利波特,存在即是合理。现在我们会关注,尤其是学生会去思考艺术与技术的关系。在当代语境当中,技术是否已经变得不那么重要了?在艺术关系中,应该如何来看专业与非专业之间的模糊性?

栗:这个问题其实很简单,关键是你如何定义“技术”这个概念。技术不等于素描,画得像和准确,这就叫技术?其实不尽然。行为艺术里面也有技术,要把技术这个概念加以扩展,不能局限在传统的十六到十八世纪法国意大利学院派后来经过苏联改革的技术,事实上,存在着各种各样的技术。靳尚谊说素描是基础,当然,素描也只是基础而已,它是一小块。而现代派并不以此为基础,那么现代派就没有技术了吗?一样有技术。比如垃圾、现成品,同样有技术的存在。

余:我们对于艺术问题的认识是比较多的,但是学生本身和藏家等,他们更多是倾向于从技术层面,去评价作品的优劣好坏。学院里面权力性的话语机制与当代艺术非权力非体制的民间艺术群体,各自形成不同的发展空间,在这样新的艺术创作状态和现象里面,有多少学术价值?比如宋庄和798这样的生态模式,这些模式人们也会去关注。在学院里面所倡导的学术价值模式谓之主流,这种学术价值高?还是现在那些反叛性艺术的学术价值高?

栗:还是那句,要具体问题具体分析。我们必须看一个作品和艺术家的创造性何在。不能仅从表面上加以评判,必须通过作品分析其创造性,这才是根本。

余:业界对栗老是十分尊敬的。我们在特定的坏境下是需要一种话语方式的。

栗:关键还是创造性。

余:我还发现一个问题是,中国的当代艺术中,所谓的前卫艺术家,大部分都在追随国际大展的潮流。比如威尼斯国际双年展、大都会展览等等,认为参加这样的展览似乎就标志着进入了西方的主流,成为被西方认可的艺术家,您是如何看待这种现象的?

栗:这些东西在某种意义上来说都是很虚假的。不仅仅中国的主流意识是一种体制,西方大展的体系和博物馆等也是一个体制。我们不能说进入体制和大展就是好的艺术家,这都是很表面的东西,我们还必须回到艺术家作品本身和历史当中,去判断其创造性。不能以是否进入大展而论。就创造性而言,每个人都有不同的评价标准。就我个人而言,好作品首先是要感动我,我和艺术家在同时代的生存环境里面,他的人性、人文感觉和内心的灵魂状态,我一定也要能体会到,进而感动我;其次是把作品放在某种语言模式当中,艺术家一定是通过某种语言模式的,如波普、超现实主义、行为等等,在这些语言模式里,他提供了哪些独特性的东西和新的感觉出来。当然,我们必须知道整个艺术的发展历史,中国的和西方的,看过大量的作品,有了比较之后,方可去做具体的判断。

余:“原创性”在当今已经不是一个重要的评价标准了。创造性和独特性越来越被大家所看重。我们就面临着如何理解创造性这一问题。学生们通常会去追问,在当代这种语境当中,如何才能构成一种感动性和创造性?他们更多地会去依托评论家们对这些问题的见解。悖论的存在之处,就在于艺术恰恰对此是排斥的,可在文本关系中,这又是不可避免的,否则无法构成逻辑上的分析。

栗:艺术家之所以创造出作品是有话要说,不能无病呻吟。说起来简单,做起来并不是一件易事。你不能看了别人的东西有启发以后才去创造作品,而是你真正的先从心里感动自己,进而才能感动别人。只要是你真心想说的,必然会感动人。我们要学会“只问耕耘,不问收获”。尽量说真话,不虚假。我们要清楚地知道——成功是最不重要的。

余:的确,成功不能成为一种绝对价值,它需要有一个相对概念来体现。在大众的文化消费关系中,当代艺术在一定程度上消解了现代主义精英文化,回到大众文化的范畴当中,但是这种大众文化的建构,反而促进了精英化。精英化的背后要靠社会学哲学等支撑其艺术形式和观念性。从精英回到所谓的大众,我们建构了更精英化的审美模式。这种审美模式导致观者的介入成为一种极大的困难,而恰恰是这种困难使得我们无法与当代艺术产生一种心灵的交流,亦无法产生真实的感动。靠“说”的时代的到来和靠“技术”的时代,它们其实一直在建构不同的精英模式。在这种悖论关系当中,需要进行一些阐释和讨论。

栗:“精英文化”本身是很可疑的。事实上,艺术家就是普通人,不孤芳自赏,我们要有这种基本的心态。而如今社会整个体系,把艺术家和大众隔离开来。艺术家必须是普通人,这是消解精英意识最重要的核心。也许这种精英意识消解之后,才会有真正的“精英”。

余:在大众关系当中,每个人都有要成为精英的诉求。一旦成为精英,他一定会去消解自己的精英意识。因为只有通过自我的消解,才能真正被评价为“精英”。

栗:对呀,这也许是一种功利和策略。

余:所以,要做到真正地消解精英是很难的。

栗:真正意义上的精英恰恰是平民的大众的。

余:中国传统文人画中,其实一直在逃离和出世,在这个过程当中,更想回到精神层面的绝对精英价值模式。这在中国的文化语境中,是深入心灵的一种强迫,想要摆脱它是有极大难度的。陶渊明发出“采菊东篱下,悠然见南山”的感慨,可以看出他自身对生命归宿的感叹,如若真正达到最高境界,我认为恰恰是“无语”。在精英模式当中,我们就应该以自然的方式对待。栗老在多年前就提出“重要的不是艺术”,那您在这个时候是如何看待这句话,或者说,今天您是怎么理解它的?

栗:当时说出这样的话,是在回答八十年代中期的艺术问题。那一时期,一直在进行现代主义运动,但它不是按照现代主义运动寻找原创形式的那个角度去做,其内里的线索是在“争”,强调自由,强调一种新的表达的自由,它的背后是要重新建构一个价值体系。我在《美术》杂志做编辑的时候,拿到一些作品,有些老编辑对其进行否定,而我认为很好。如今看来,好不好似乎不由作品本身决定,而是你以什么价值评判标准进行判断,即价值评判体系。三十年过去了,中国的价值体系还没有建成,还是混乱的状态。我今天仍然坚持一点就是,最重要的还是艺术背后的价值体系。人文价值是什么,我们今天如何建构一个新的文化体系,这还是最重要的。

余:那您认为在当下这个局面当中,怎样去建构?还是自由生发?

栗:自由生发本身就是一种建构。建构不是某一个人独立完成的,而是很多人一起来建构,忠于生命的状态,一点点就建构起来了。很多人都在有序地建构着,试图强调文化、哲学、思想、艺术模式等等,每个人都在思考。思考的结果是,每个人都在互相选择。社会也在选择。慢慢地就建构起某种东西。

余:您认为现在中国这样一个局面里面,美术史对于当代史的建构应该以什么样的方式和评论系统去建构?中国是否具备这样的力量?

栗:我们还处于过程当中。每一个人的努力都是有价值的。

来源:雅昌艺术网 文字整理:桉榆

关注南方艺术品中心官方微信

通过手机随时掌握最新行情动态